Thema Platzhalter

Sowjetische Kriegsgefangene – Ein internationales Recherche- und Dokumentationsprojekt

Während des Zweiten Weltkriegs gerieten bis zu 5,7 Millionen sowjetische Militärangehörige – Männer und Frauen – in deutsche Kriegsgefangenschaft. Mehr als drei Millionen starben an den unmenschlichen Bedingungen der Gefangenschaft oder wurden ermordet. Das von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland geförderte Projekt „Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte“ klärt ihre Schicksale, erschließt neue Archivdokumente und erinnert an eines der größten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs.

Kriegsgefangenschaft und Erinnerung

Während des Zweiten Weltkriegs nahm die Wehrmacht bis zu 5,7 Millionen Angehörige der Roten Armee gefangen. Mehr als drei Millionen starben in deutschem Gewahrsam an Hunger und Krankheiten, wurden erschossen, für medizinische Experimente missbraucht oder vergast. In Deutschland wurde viele Jahrzehnte kaum an dieses Verbrechen erinnert. In der Sowjetunion wiederum waren die Kriegsgefangenen mit dem kollektiven Vorwurf des Verrats konfrontiert. Im Klima des Kalten Krieges blieben die sowjetischen Kriegsgefangenen in Ost und West ohne wortstarke Fürsprecher.

Die Namen vieler sowjetischer Kriegsgefangener sind bis heute nicht bekannt. Das 2016 initiierte Projekt „Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte“ schließt diese Leerstelle und führt in Teilen Arbeiten der Stiftung Sächsische Gedenkstätten fort. Aufgabe ist es, die individuellen Lebenswege der sowjetischen (und deutschen) Kriegsgefangenen nachzuzeichnen und die entsprechenden Archivdokumente und Daten für die humanitäre Schicksalsklärung, die Forschung sowie gedenkkulturelle Aktivitäten in der Projektdatenbank zugänglich zu machen.

Archivarbeit zu sowjetischen Kriegsgefangenen

Der Großteil der personenbezogenen Dokumente zu sowjetischen Kriegsgefangenen befindet sich heute in den Archiven der Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Dies gilt auch für die Wehrmachtsdokumente. Sie wurden im und nach dem Krieg nicht vollständig, jedoch in großem Umfang in die Sowjetunion verbracht. Das Deutsche Historische Institut Moskau leitete bis 2023 im Rahmen des Projekts die Archivrecherchen zu den sowjetischen Kriegsgefangenen. 2023 wurde die wissenschaftliche Leitung des Projekts an das Max Weber Netzwerk Osteuropa übertragen.

Die Schicksale der sowjetischen Kriegsgefangenen können nur in internationaler Zusammenarbeit geklärt werden. Projektarbeiten fanden in Russland, Lettland, Estland, Kasachstan, Kirgistan, Deutschland, Serbien, Frankreich und der Schweiz statt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 hat das Projekt alle Kooperationen in Russland ausgesetzt. Die Recherchen in anderen Ländern laufen weiter und werden kontinuierlich ausgeweitet. Die Projektdatenbank enthält auch Dokumente und Daten aus der Ukraine und Belarus, die vom Vorgängerprojekt und aus internationalen Kooperationen gewonnen wurden.

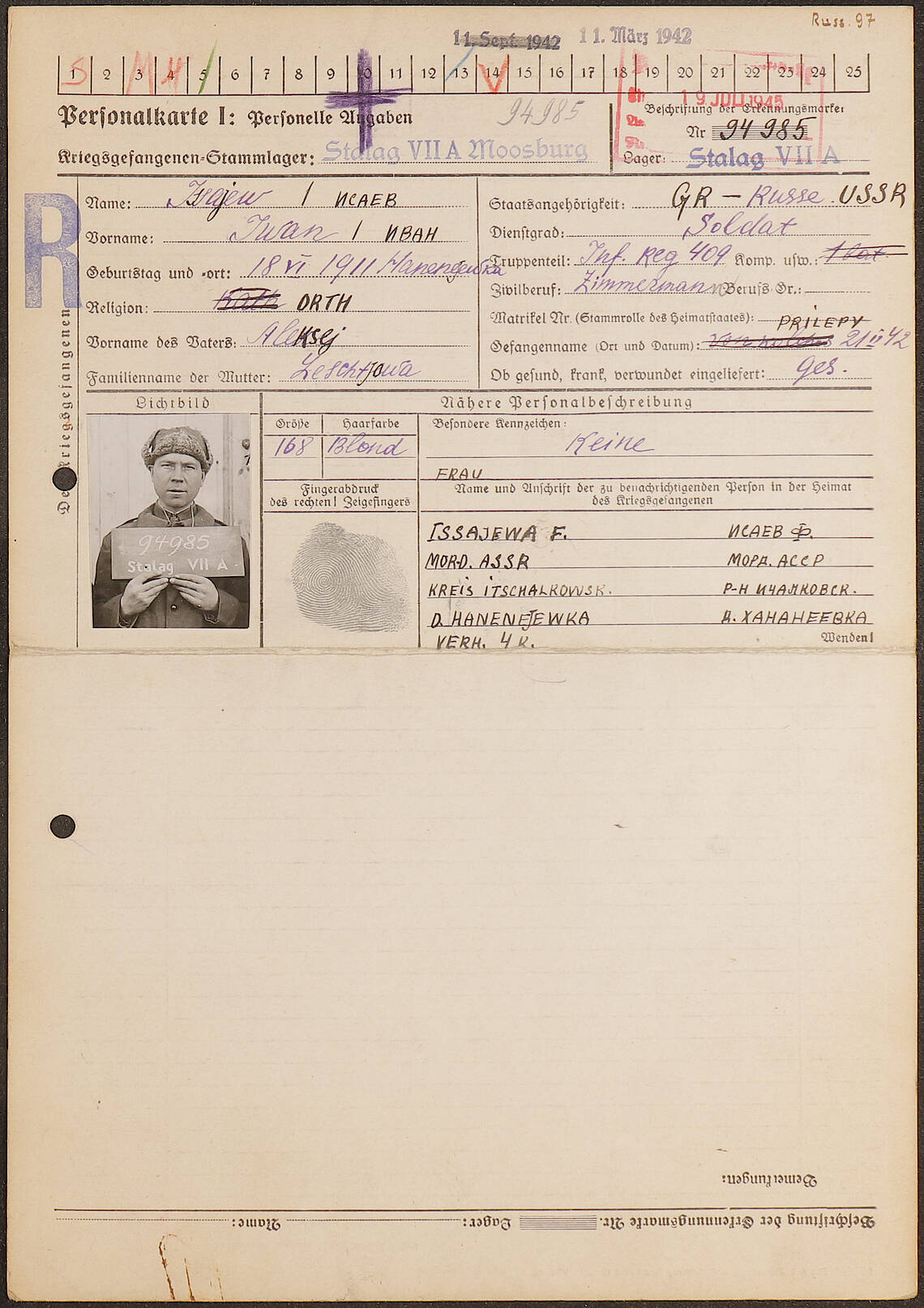

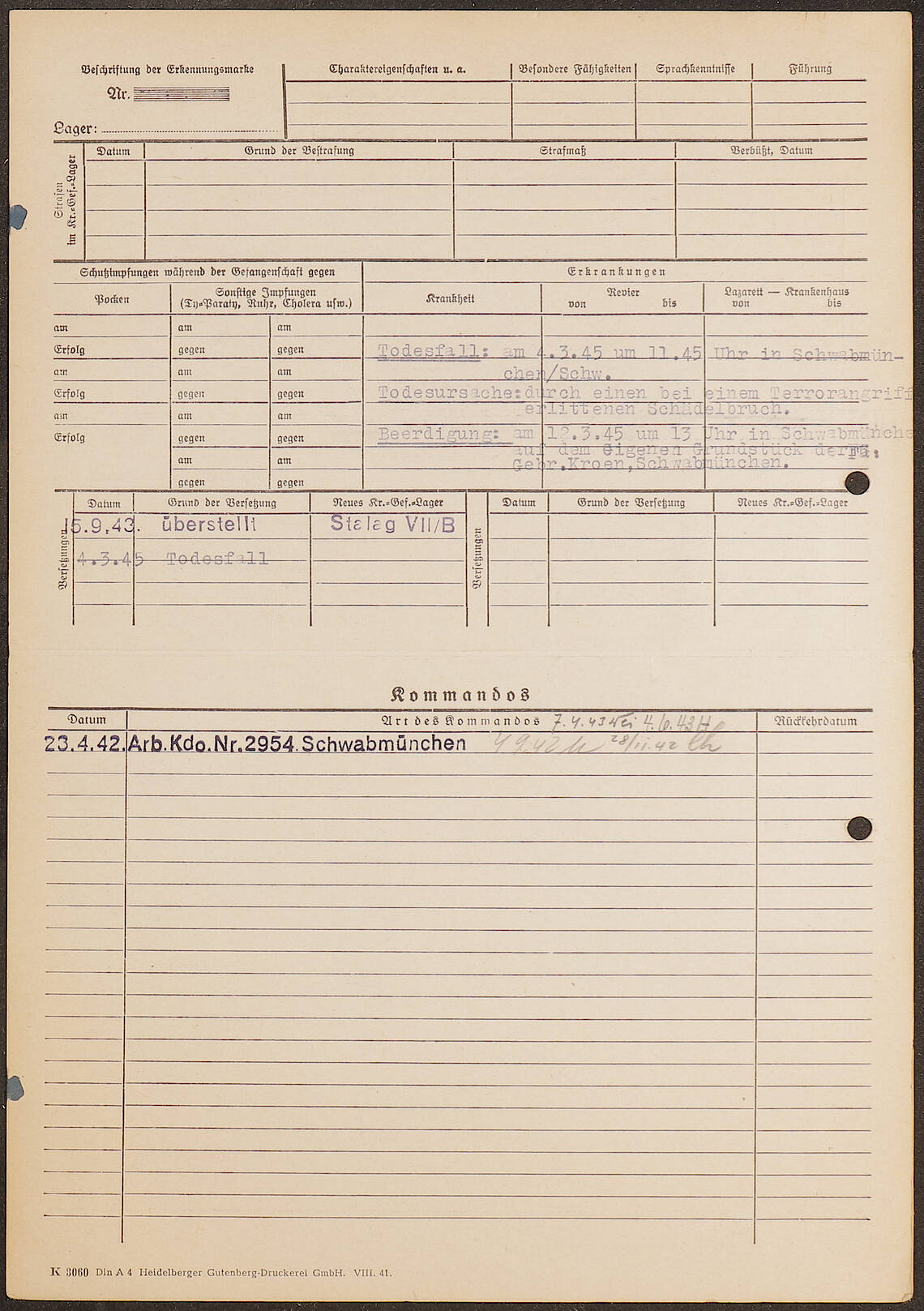

Zentrales Dokument zur Rekonstruktion der Gefangenenbiographien sind die Personalkarten I. Die Wehrmacht, die für die Kriegsgefangenen zuständig war, registrierte die Gefangenen in den Lagern und erfasste unter anderem Namen, Vornamen, Gefangenennummer, Lager, Beruf, Staatsangehörigkeit, Arbeitskommandos und Todesfälle.

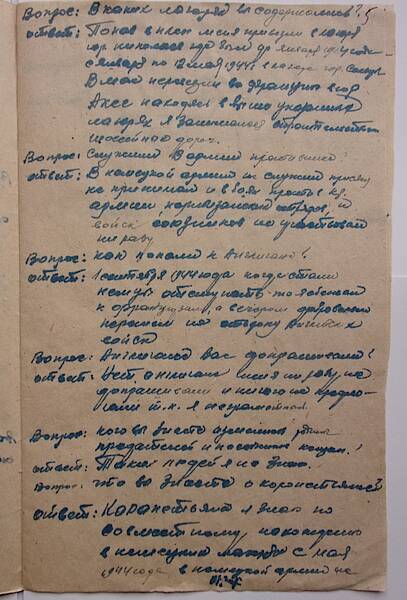

Neben den deutschen Dokumenten erschließt das Projekt auch Quellen aus sowjetischer Provenienz. Die sowjetischen Kriegsgefangenen, die die deutschen Lager überlebt hatten, wurden von den Sicherheitsdiensten der UdSSR überprüft. Fragebögen, Verhöre und Zeugenaussagen aus diesem Vorgang sind in den sogenannten Filtrationsakten überliefert. Das Projekt dokumentiert auf der Grundlage der „Filtrationsakten“ und weiterer Dokumente auch die Nachkriegsbiographien der ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangen. Auch Akten aus britischer und US-amerikanischer Provenienz, die im Bundesarchiv aufbewahrt werden, liegen bereits als Digitalisate vor. Hierbei handelt es sich um Dokumente zu ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen, die in den Dienst der Wehrmacht oder der SS getreten waren.

Datenbank „Memorial Archives“

Die gesichteten Dokumente werden digitalisiert. Ein Team des Max Weber Netzwerk Osteuropa sowie externe Dienstleister indexieren die Digitalisate, das bedeutet, sie erfassen Namen, Geburtsdatum, Ort der Gefangennahme und weitere Daten der Kriegsgefangenen. Die personenbezogenen Daten und die Digitalisate fließen in die im Auftrag des Bundesarchivs von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg betriebene Forschungsplattform „Memorial Archives“ ein.

Projektstruktur

Das Deutsche Historische Institut Moskau leitete bis 2023 im Rahmen des Projekts die Archivrecherchen zu den sowjetischen Kriegsgefangenen. 2023 wurde die Leitung an das Max Weber Netzwerk Osteuropa übertragen.

Die Koordination des Gesamtprojekts „Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte“ liegt beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Das Projekt wird durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland finanziert. Die Zusammenarbeit mit russischen Partnern wurde im Februar 2022 ausgesetzt. Das Max Weber Netzwerk Osteuropa ist ausschließlich für die Recherchen zu den sowjetischen Kriegsgefangenen zuständig. Für die Arbeiten zu den deutschen Kriegsgefangenen ist der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes verantwortlich. Das Projekt kooperiert mit zahlreichen Archiven, darunter auch die Arolsen Archives.

Die Zusammenführung personenbezogener Quellen aus postsowjetischen, deutschen und weiteren internationalen Archiven eröffnet der Forschung neue Zugänge zu den Themen Kriegsgefangenschaft und sowjetische Nachkriegsgesellschaft. Sie ermöglicht Analysen von Gefangenschaftsverläufen, Lagergemeinschaften, Zwangsarbeit, Widerstand, Kollaboration, Repatriierung, geheimdienstlicher Überprüfung und Rehabilitierung. Das Projekt klärt in enger internationaler Zusammenarbeit zahlreiche Schicksale und sucht die weltweite Vernetzung mit Institutionen und Akteuren.

Wissenschaftliche Projektleitung:

Dr. Esther Meier, Max Weber Netzwerk Osteuropa

Weitere Informationen

www.kriegsgefangene.org

projekt.kriegsgefangene(at)mws-osteuropa.org

Suchanträge zu sowjetischen Kriegsgefangenen können an das Bundesarchiv Abteilung Personenbezogene Auskünfte gestellt werden.

Weitere Beiträge zum Thema „Gewalt und Krieg“