Themenportal

Sozialistische Städte galten einst als Experimentierfelder für eine utopische Gesellschaft. Doch trotz der Bemühungen sozialistischer Regime und entgegen des ursprünglichen Ziels, gerechte Gesellschaften zu schaffen, wich die Realität häufig pragmatischen Interessen. Im Namen der Arbeitenden stand die Verbesserung des Lebensstandards und die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Fokus. Die dadurch entstehenden neuen Ungleichheiten untersucht Jaromír Mrňka an der Außenstelle des DHI Warschaus in Prag.

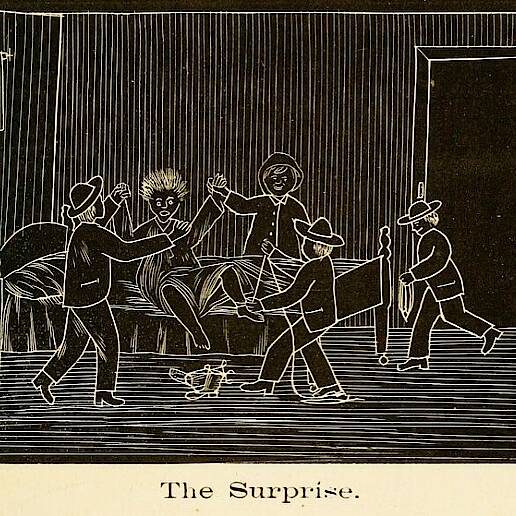

Gewalt, Trinkgelage, Demütigungen. Wer in den USA Teil von Hochschulgruppen werden möchte, muss sich oft extremen Riten unterwerfen. Die Hälfte aller US-Studierenden hat laut Umfragen das sogenannte Hazing erlebt, das nahezu jährlich Todesopfer fordert. Seit vielen Jahrzehnten versuchen Hochschulen durch Verbote – erfolglos – diese Praxis einzudämmen. Raphael Rössel vom Deutschen Historischen Institut Washington widmet sich in seiner Forschung der bisher eher unbekannten Frühgeschichte dieser Rituale.

Gefangene verwalten war eine zentrale Herausforderung für alle in den Siebenjährigen Krieg (1756-1763) involvierten europäischen Mächte. Mehr als eine Viertelmillionen Menschen durchliefen Kriegsgefangenschaft, einige sogar mehrmals. Andere waren an den komplexen Verhandlungen zur Freilassung und zum Austausch von Gefangenen beteiligt. Leonard Dorn vom Deutschen Historischen Institut Paris untersucht die vielfältigen Erfahrungen der Gefangenen sowie der Personen, die Gefangene in ihre Gewalt gebracht hatten (Überwinder), und stellt vier typische Perspektiven vor.

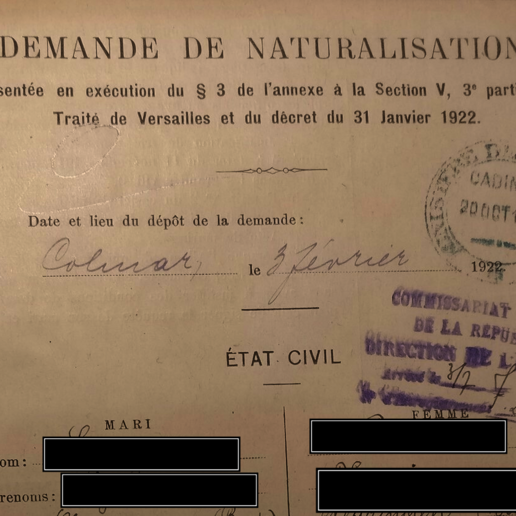

Integration und Einbürgerung bestimmen die politisch-rechtlichen Debatten in vielen Ländern, wenn es darum geht, Leitlinien für die Migrations- und Einwanderungspolitik festzuschreiben. Diese Debatten sind jedoch nicht neu, sondern lassen sich bereits in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts finden. Axel Dröber vom Deutschen Historischen Institut Paris untersucht am Beispiel der Deutschen in Elsass und Lothringen die Bedeutung von Staatsangehörigkeit und Einbürgerung in Europa nach dem Ersten Weltkrieg.

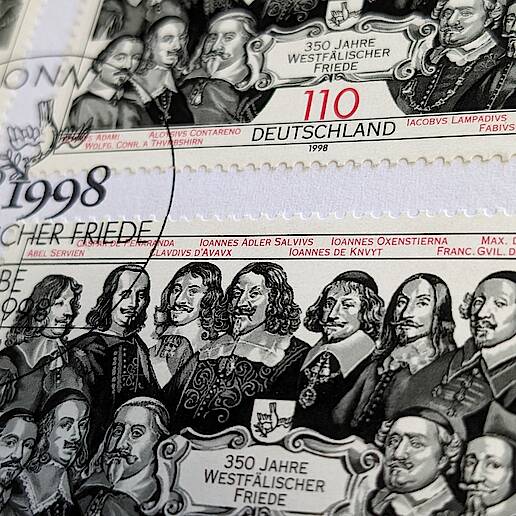

In historisch-kritischer Edition enthalten die „Acta Pacis Westphalicae“ (APW) die wichtigsten Akten und Urkunden des Westfälischen Friedenskongresses. Doch ausgerechnet die französischen Korrespondenzen aus dem Zeitraum von Mai bis Oktober 1648 wurden bislang nicht ediert. Albert Schirrmeister vom DHI Paris schließt diese Lücke mit seiner Arbeit, die einen Einblick in die letzten, ereignisreichen Verhandlungsmonate vor dem Friedensschluss am 24. Oktober 1648 ermöglicht.

Die Vertreibungs- und Kriegserfahrungen der libanesischen (Nach-)Bürgerkriegsgenerationen haben sichtbare Spuren hinterlassen. So ist das Lebensgefühl der Menschen noch immer von Entfremdung und Ungewissheit geprägt. Sarah El-Bulbeisi untersucht, wie sich diese Erfahrungen auf die kollektive Identität und die Beziehungsgefüge der Generationen auswirken.

Während des Zweiten Weltkriegs gerieten bis zu 5,7 Millionen sowjetische Militärangehörige – Männer und Frauen – in deutsche Kriegsgefangenschaft. Mehr als drei Millionen starben an den unmenschlichen Bedingungen der Gefangenschaft oder wurden ermordet. Das deutsch-russische Regierungsprojekt „Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte“ klärt ihre Schicksale, erschließt neue Archivdokumente und erinnert an eines der größten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs.

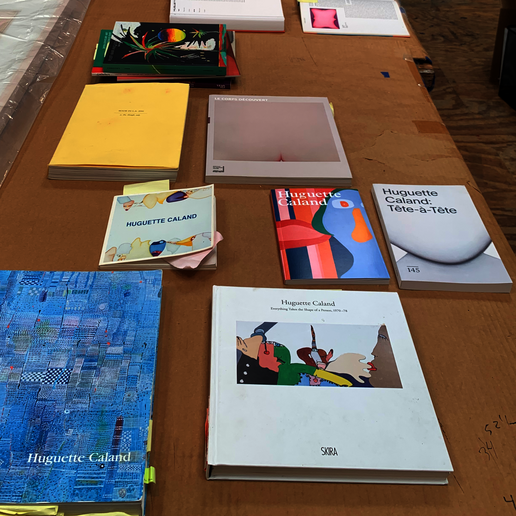

Das internationale Interesse an Kunst aus der arabischen Welt ist in den letzten zwei Jahrzehnten stark gestiegen, wie die Entwicklung des Kunstmarkts bezeugt. Die Forschung zur Kunstwelt der Region steckt aber noch in den Kinderschuhen. Nadia von Maltzahn leitet ein Forschungsprojekt, das das Zusammenspiel vom Entstehungskontext und der künstlerischen Produktion im Libanon untersucht.

Weiter zum nächsten Thema: „Infrastrukturen und Umwelt“