Themenportal

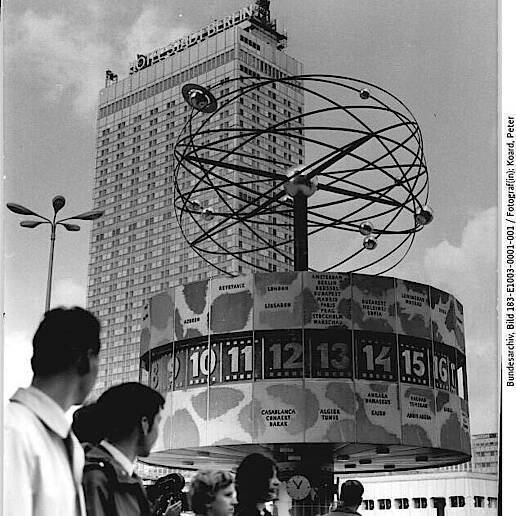

1957. Neben der Städtebauausstellung Die Stadt von Morgen werden in Westberlin Musterbauten modernen Wohnens eingeweiht. Zeitgleich ebnet in der DDR die Entstalinisierung der Baukultur den Weg für den funktionalistischen Städtebau. Die „moderne Stadt“ scheint sich somit, jenseits der unüberwindlichen politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Unterschiede, in BRD und DDR parallel zu entwickeln. Diesem Narrativ folgt eine nachträgliche Legitimierung durch die jüngere Architekturgeschichte, welche den Bauten der DDR einen Platz im Kanon der Moderne einräumt. Aber ganz anders als im Westen wurden moderne Architektur- und Städtebauprojekte in der DDR als konkrete räumliche Realisierungen des Sozialismus vermittelt, in Presse, Ausstellungen sowie in populärwissenschaftlichen Filmen und Publikationen. Diese heute oftmals vergessene Erzählung untersucht Marie-Madeleine Ozdoba am DFK Paris.

Sozialistische Städte galten einst als Experimentierfelder für eine utopische Gesellschaft. Doch trotz der Bemühungen sozialistischer Regime und entgegen des ursprünglichen Ziels, gerechte Gesellschaften zu schaffen, wich die Realität häufig pragmatischen Interessen. Im Namen der Arbeitenden stand die Verbesserung des Lebensstandards und die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Fokus. Die dadurch entstehenden neuen Ungleichheiten untersucht Jaromír Mrňka an der Außenstelle des DHI Warschaus in Prag.

Was gilt als „normal“ und warum? Wie wird Normalität kommuniziert, reproduziert und verhandelt? Welche Unterschiede bestehen zwischen wissenschaftlichen und individuellen Normalitätsvorstellungen? Clemens Villinger vom Deutschen Historischen Institut London untersucht, wie Forschende und Erforschte in Deutschland und Großbritannien Wissen über Normalität im 20. Jahrhundert produziert haben.

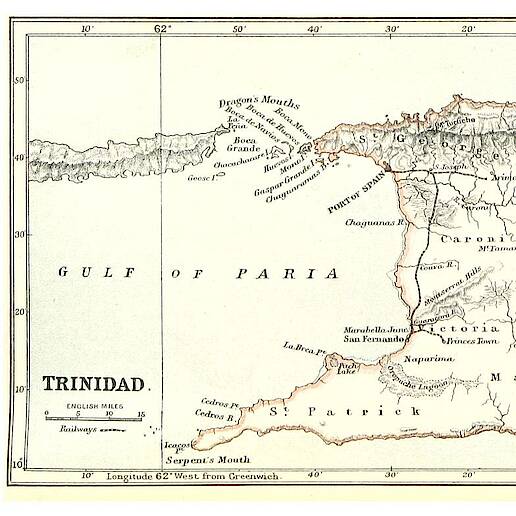

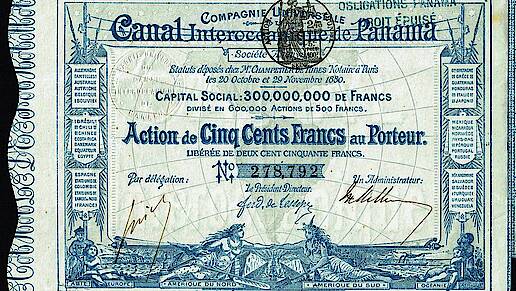

Utopisches Denken ist heute in den verschiedensten Bereichen gefragt, etwa wenn es um die Herausforderungen der Digitalisierung, des Klimawandels und der Künstlichen Intelligenz geht. Das Nachdenken über neue Gesellschaftsentwürfe spielte jedoch auch schon im 19. Jahrhundert eine Rolle, wie Claudia Roesch vom Deutschen Historischen Institut Washington am Beispiel utopischer Ingenieure in den Amerikas zeigt.

Während der Corona-Pandemie berichteten Medien in den USA, Europa und auch in Japan von einem Ansturm auf Haustiere als (Ersatz-)Familienmitglieder und als Schutz vor Isolation und Einsamkeit. Haustiere erfreuen sich jedoch nicht erst seit dem Beginn der Pandemie, sondern bereits seit einigen Jahrzehnten einer steigenden Beliebtheit in Japan. Ihre Rollen alternieren dabei zwischen Konsum und Unterhaltung, Familienmitglied sowie Gesundheits- und Glücksbringer.

Eine hohe Inflation, ein schwaches Wirtschaftswachstum und energiepolitische Sorgen: Diese Probleme prägen zurzeit den Alltag vieler Menschen im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sie sind jedoch nicht neu, sondern waren auch Merkmale der weltweiten Wirtschaftskrise am Ende der 1970er Jahre. Lars Döpking untersucht unter anderem am Beispiel Italiens die Diskussion, Entwicklung und Implementierung von Wachstumsstrategien im westeuropäischen Kapitalismus nach 1979.

Moralische Kommunikation ist allgegenwärtig, auch in der Ökonomie. Jürgen Finger vom Deutschen Historischen Institut Paris untersucht unter anderem am Beispiel des marché de la coulisse, des „grauen Kapitalmarktes“ im Paris des 19. Jahrhunderts, wie Fragen von moralischer Ökonomie verhandelt wurden und inwieweit sich Moral als analytischer Begriff eignet.

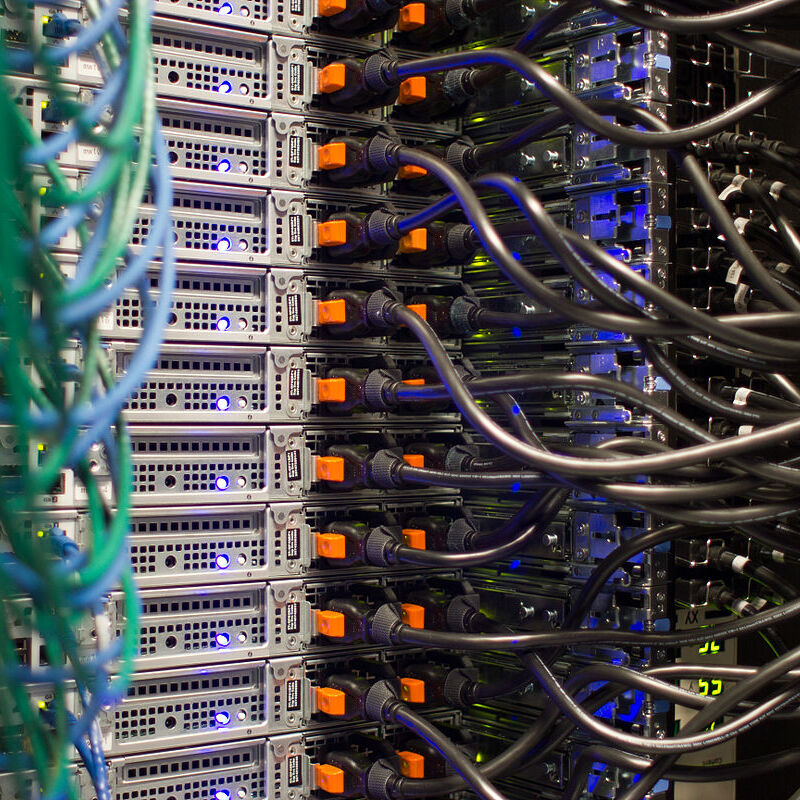

Die Vernetzung unserer Lebenswelt wird nicht nur von materiellen Kräften und technischen Erfindungen vorangetrieben. Sie folgt auch normativen Vorgaben. Erst um 1900 etablierte sich die Vorstellung, dass die Gesellschaft aus miteinander verflochtenen Individuen bestehe bzw. bestehen solle. In den folgenden Jahrzehnten entstand erstmals ein Menschenbild, in dem Vernetzung zentral war – entweder als Ideal, oder als Gefahr.

Weiter zum nächsten Thema: „Sonstige“