Thema Platzhalter

Für eine Wissensgeschichte sozialer Vernetzung im frühen 20. Jahrhundert

Die Vernetzung unserer Lebenswelt wird nicht nur von materiellen Kräften und technischen Erfindungen vorangetrieben. Sie folgt auch normativen Vorgaben. Erst um 1900 etablierte sich die Vorstellung, dass die Gesellschaft aus miteinander verflochtenen Individuen bestehe bzw. bestehen solle. In den folgenden Jahrzehnten entstand erstmals ein Menschenbild, in dem Vernetzung zentral war – entweder als Ideal, oder als Gefahr.

Wenn man dem Soziologen Manuel Castells Glauben schenken will, leben wir in einer „Netzwerkgesellschaft“. Ist heute von der allgegenwärtigen Vernetzung unserer Lebenswelt die Rede, dann werden meist technische Entwicklungen dafür verantwortlich gemacht. Ganz ähnlich werden auch Vernetzungsprozesse in vergangenen Jahrhunderten erklärt: Als Triebkräfte stehen die Entwicklung von Transport- und Kommunikationsinfrastrukturen oder auch die Logik des kapitalistischen Wirtschaftens im Zentrum.

Diese Erklärungen sind natürlich keineswegs falsch. Trotzdem war Vernetzung nie nur eine gegebene materielle Tatsache, sondern immer auch eine Handlungsanweisung oder sogar ein Lebensentwurf, oder umgekehrt ein Problem oder eine Dystopie. Schon die Idee der Vernetzung selbst ist geographisch wie chronologisch nicht universell, sondern erweist sich als Denkmuster der europäischen Neuzeit. Meine Forschung befasst sich mit dieser kulturellen Basis der Netzwerkgesellschaft. Sie untersucht die Wissensformen, normativen Vorgaben und sogar Menschenbilder, die Vernetzungsprozesse in der Vergangenheit nicht nur spiegelten, sondern auch als Faktoren selbst mitbestimmten.

Vernetzung trifft Individuum: um 1900

Wenn die Menschen im 19. Jahrhundert über Vernetzung nachdachten, dann meist im ganz großen Stil: Sie interessierten sich für Landkarten, Warenströme und Informationsflüsse auf nationalstaatlicher, imperialer oder globaler Ebene. Der oder die Einzelne tauchten in diesen Szenarien nur am Rande auf. Sie wurden natürlich von den genannten Makrophänomenen empfindlich beeinflusst, aber es entwickelte sich daraus zunächst keine Vorstellung von sozialen Netzwerken und keine Analyse des vernetzten oder netzwerkenden modernen Menschen.

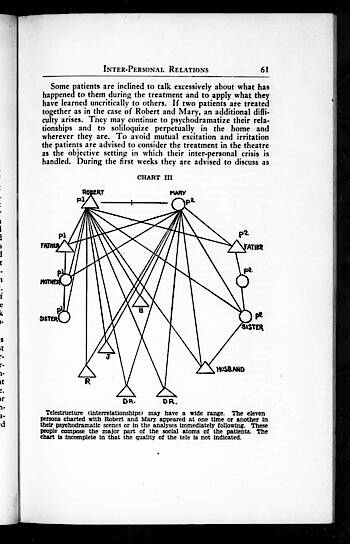

Davon hebt sich eine breite intellektuelle Beschäftigung mit sozialer Vernetzung zwischen den 1890er und den 1930er Jahren ab. Hier entstand ein ganz neuer Vernetzungsdiskurs, der beim Menschen und seinen Interaktionen ansetzte. In diese Zeit fallen die Anfänge der sozialen Netzwerkanalyse samt der sogenannten „soziometrischen“ Visualisierung sozialer Netze in Form von Punkten und Linien. Außerdem entstanden die ersten Erzählungen und Darstellungen verschwörerischer Netzwerke und man beobachtet ein erstes Bewusstwerden, dass soziale Vernetzung strategisch zur Subversion starrer Institutionen brauchbar gemacht werden konnte. Der moderne Mensch insgesamt wurde in sozialpsychologischen Grundlagentexten als soziales, kommunizierendes, Verbindungen knüpfendes Wesen ausgemalt.

Gerade die Sozialwissenschaften stellten dabei keineswegs nur nüchterne Vernetzungsdiagnosen. Der Soziologe Georg Simmel etwa ist bekannt für die textile Metaphorik seiner formalen Beschreibungen der sozialen Welt. Im Berlin der Jahrhundertwende wimmelte und wuselte es, die Ordnung einer Gesellschaft in Bewegung schien nicht mehr selbstverständlich. Die Fäden und Netze, Verflechtungen und Stoffe, aus denen Vergesellschaftung bei Simmel bestand, waren nicht nur ein Angebot für die Gesellschaftstheorie, sondern auch eine Bewältigungsstrategie für die krisengebündelte Moderne. Statt zu vereinzeln oder in der Masse zu verschwimmen traten in Simmels Vision die Menschen miteinander in Verbindung und knüpften dadurch selbst das soziale Gewebe.

Sozialfiguren der Vernetzung

Das Vernetzungswissen des frühen 20. Jahrhunderts entstand nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern die Kultur der Vernetzung war auch eine Populärkultur. Die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen bündelten geteilte Erfahrungen der Hochmoderne beispielsweise in ausgedachten Charaktertypen, die gekennzeichnet waren durch ihre besonders ausgeprägte oder besonders problematische Beziehung zur Vernetzung. Auch die Sozialwissenschaften bedienten sich solcher „Sozialfiguren der Vernetzung“: Simmel etwa schrieb bekannterweise über den „Fremden“. Sie waren aber viel weiter verbreitet: „Großstadtnomaden“, „Entwurzelten“ oder „Spionen“ begegnet man in der Presse, in Romanen oder im Film.

Das Quellenkorpus meiner Forschung geht aus diesem Grund zwar von sozialwissenschaftlichen Gegenwartsdiagnosen aus Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten aus. Anschließend soll aber dann, etwa mittels der Untersuchung von verschiedenen Sozialfiguren, eine größere Bandbreite von Texten und Bildern auf Vernetzungsdiagnosen hin untersucht werden. Als Zuspitzungen machen gerade Figuren wie der Spion besonders deutlich, dass Vernetzung oft normativ uneindeutig war: Sozialfiguren der Vernetzung waren manchmal Leitbilder, hatten oft Unterhaltungsqualitäten, konnten aber auch zu negativen Stereotypen erstarren, die in den autoritären Regimen der folgenden Jahrzehnte zu Feindbildern werden sollten.

Bildnachweis: Léon Labarre: L’espionnage boche en Suisse, Paris, F. Rouff, 1919, Cover, © BnF.

Weitere Beiträge zum Thema „Ungleichheit und soziale Kohäsion“