Themenportal

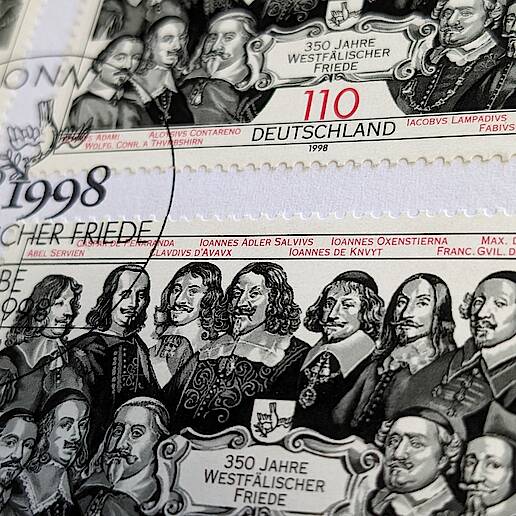

In historisch-kritischer Edition enthalten die „Acta Pacis Westphalicae“ (APW) die wichtigsten Akten und Urkunden des Westfälischen Friedenskongresses. Doch ausgerechnet die französischen Korrespondenzen aus dem Zeitraum von Mai bis Oktober 1648 wurden bislang nicht ediert. Albert Schirrmeister vom DHI Paris schließt diese Lücke mit seiner Arbeit, die einen Einblick in die letzten, ereignisreichen Verhandlungsmonate vor dem Friedensschluss am 24. Oktober 1648 ermöglicht.

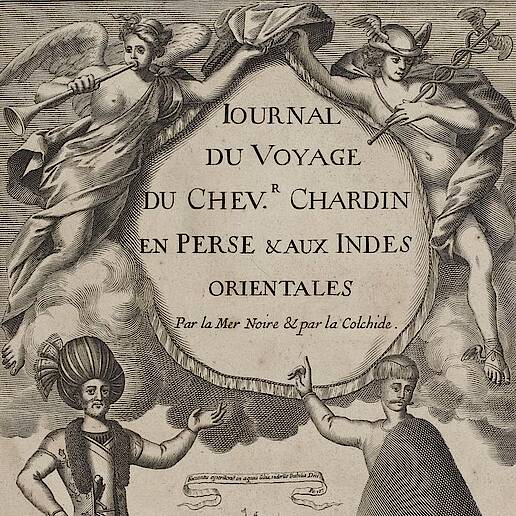

Musik wird häufig als verbindendes Element zwischen Menschen verschiedenster Länder und Kulturen wahrgenommen. Trotz dieses verbindenden Charakters, der der Musik zugeschrieben wird, benötigt sie Erklärung und Vermittlung, gerade in interkulturellen Kontexten. Judith I. Haug untersucht musikalische Begegnungserfahrungen zwischen Europa und dem Osmanischen Reich in der Frühen Neuzeit, die von „Fremdheit“ und „Faszination“ zugleich geprägt waren.

Die Beschädigung von Denkmälern und anderen visuellen Darstellungen im öffentlichen Raum aus verschiedensten Gründen hat in den vergangenen Jahren einen Schub an Aufmerksamkeit erfahren. Weniger bekannt ist jedoch, dass Bildersturm und Denkmalsturz auch im Mittelalter gängige Praktiken sowohl des Widerstandes als auch des Machterhalts waren. Eine Konferenz am Deutschen Historischen Institut London ging der mittelalterlichen Zerstörung von visuellen Darstellungen kürzlich nach.

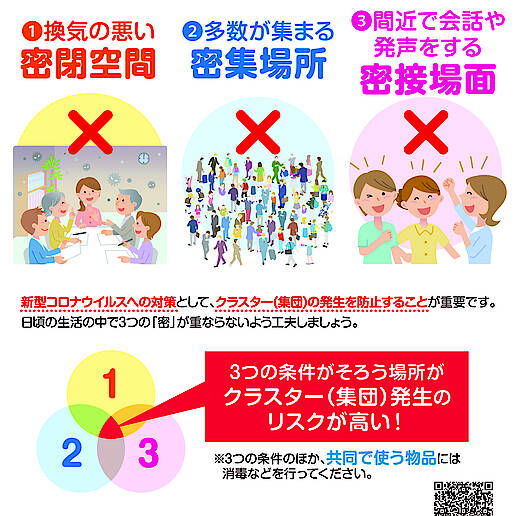

Die Vernetzung unserer Lebenswelt wird nicht nur von materiellen Kräften und technischen Erfindungen vorangetrieben. Sie folgt auch normativen Vorgaben. Erst um 1900 etablierte sich die Vorstellung, dass die Gesellschaft aus miteinander verflochtenen Individuen bestehe bzw. bestehen solle. In den folgenden Jahrzehnten entstand erstmals ein Menschenbild, in dem Vernetzung zentral war – entweder als Ideal, oder als Gefahr.

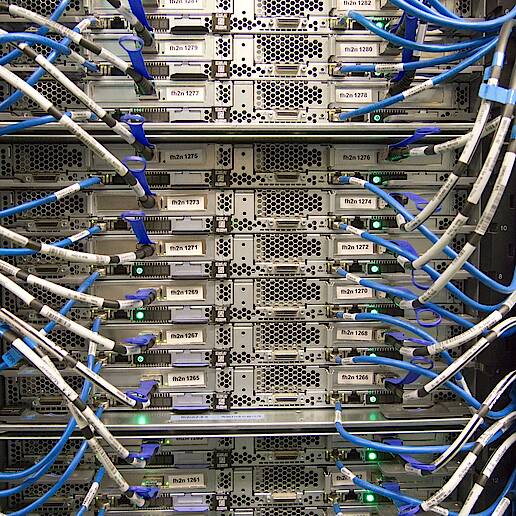

Im Umgang mit der digitalen Transformation nimmt Japan eine ambivalente Position ein. So galt das Land Anfang der 2000er-Jahre als internationaler Vorreiter in der Verwendung des mobilen Internets. Heute hingegen ist vermehrt von einem Rückstand im Bereich der digitalen Transformation Rede. Harald Kümmerle untersucht in seinem Forschungsprojekt den japanischen Daten-Diskurs.

Die Japanwissenschaften sind ein interdisziplinäres Forschungsfeld und verfügen über keine „eigene“ Methodik. Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler forschen zu verschiedensten Themen und Fragestellungen rund um Japan oder Japan im regionalen und globalen Kontext. Dabei bedienen wir uns je nach disziplinärer Verortung der unterschiedlichsten Methoden.

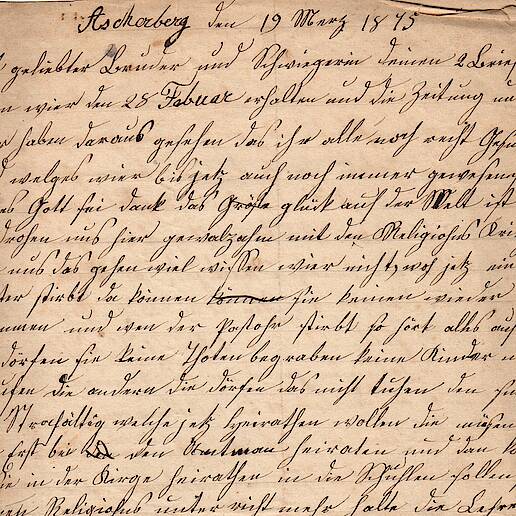

„Wenn ich dir so oft geschrieben hätte als ich an dich denke, so hättest du wohl tausend Briefe. Die andern fragen so oft, wann schreibst du nach Amerika“ – Brief von Anna Maria Steinhorst, geschrieben in Ascheberg, Nordrhein-Westfalen, am 19. März 1875 an ihren Bruder Bernhard Busam, der 1855 in die Vereinigten Staaten auswanderte.

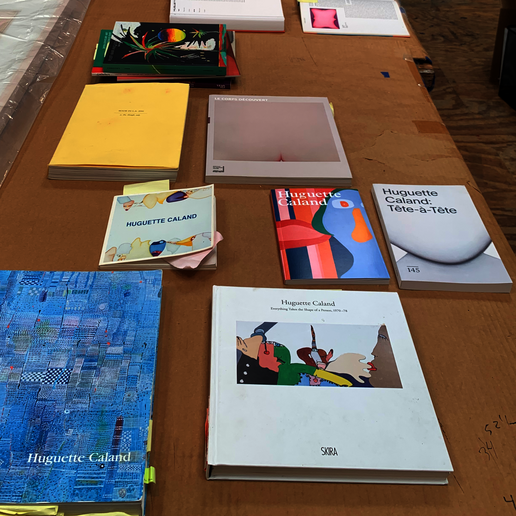

Das internationale Interesse an Kunst aus der arabischen Welt ist in den letzten zwei Jahrzehnten stark gestiegen, wie die Entwicklung des Kunstmarkts bezeugt. Die Forschung zur Kunstwelt der Region steckt aber noch in den Kinderschuhen. Nadia von Maltzahn leitet ein Forschungsprojekt, das das Zusammenspiel vom Entstehungskontext und der künstlerischen Produktion im Libanon untersucht.

Weiter zum nächsten Thema: „Mediale und digitale Transformation“