Thema Platzhalter

Migration und Einbürgerung nach dem Versailler Frieden – die Deutschen in Elsass-Lothringen und die französische Naturalisation

Integration und Einbürgerung bestimmen die politisch-rechtlichen Debatten in vielen Ländern, wenn es darum geht, Leitlinien für die Migrations- und Einwanderungspolitik festzuschreiben. Diese Debatten sind jedoch nicht neu, sondern lassen sich bereits in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts finden. Axel Dröber vom Deutschen Historischen Institut Paris untersucht am Beispiel der Deutschen in Elsass und Lothringen die Bedeutung von Staatsangehörigkeit und Einbürgerung in Europa nach dem Ersten Weltkrieg.

Bis heute wird in vielen Ländern hitzig um die Ausgestaltung von Staatsangehörigkeit gestritten. Das betrifft nicht nur die für die Einbürgerung aufzustellenden Hürden und Bedingungen. Auch mit inländischen Papieren ausgestattete Personen entgehen in gesellschaftlichen Krisenzeiten nicht dem Verdacht fehlender Zugehörigkeit und dem Vorwurf, nur auf dem Papier Bürgerin bzw. Bürger des Staates zu sein. Der Grund für diese Kontroversität geht darauf zurück, dass Staatsangehörigkeit seit dem 19. Jahrhundert zur bestimmenden Kategorie politischer Zugehörigkeit geworden ist. Mit der Zeit wurden Staatsangehörigkeit und -bürgerschaft immer mehr zivile, politische und soziale Rechte beigefügt, wie es der britische Soziologe Thomas H. Marshall in seiner viel rezipierten Abhandlung Citizenship and Social Class dargestellt hat.

Mit der Bedeutung von Staatsangehörigkeit und Einbürgerung beschäftige ich mich im Rahmen meiner Forschung am DHI Paris, wobei der Fokus auf Europa nach dem Ersten Weltkrieg liegt. Im Zusammenhang mit dem Versailler Frieden von 1919 wurde Staatsangehörigkeit zu einem völkerrechtlichen Ordnungsinstrument und Mittel für die Schaffung eindeutiger nationalstaatlicher Zugehörigkeiten. Gleichzeitig war Staatsangehörigkeit ein zentraler Faktor innerhalb der multiplen Wanderungs- und Migrationsbewegungen, die Europa schon seit dem 19. Jahrhundert und mit dem Ende des Krieges besonders intensiv durchzogen. Vertieft wird dieser Aspekt am Beispiel der Deutschen in Elsass und Lothringen, die sich gegenüber dem französischen Staat, der die Gebiete nach dem Krieg wieder einnahm, um ihre Einbürgerung bemühten.

Daran anknüpfend wird die Frage nach der Entwicklung der französischen Immigrationspolitik und der Naturalisation gestellt, die sich in der Zwischenkriegszeit zu einer zentralen Institution der Dritten Republik entwickelte. Damit geht mein Projekt in zentralen Punkten über die bisherige Forschung zur Bedeutung von Staatsangehörigkeit für die Etablierung der Versailler Ordnung hinaus. Nur wenige Studien sind der administrativen Umsetzung und Ausgestaltung der Einbürgerung in dieser Tiefe nachgegangen, wie ich es beabsichtige. Auch innerhalb der Migrationsforschung sind Untersuchungen zum Zusammenhang von Sesshaftigkeit und staatlicher Zugehörigkeit noch nicht sehr verbreitet.

Friedensstiftende Wirkung? Der Versailler Vertrag von 1919 und die internationale Implementierung des Staatsangehörigkeitsrechts

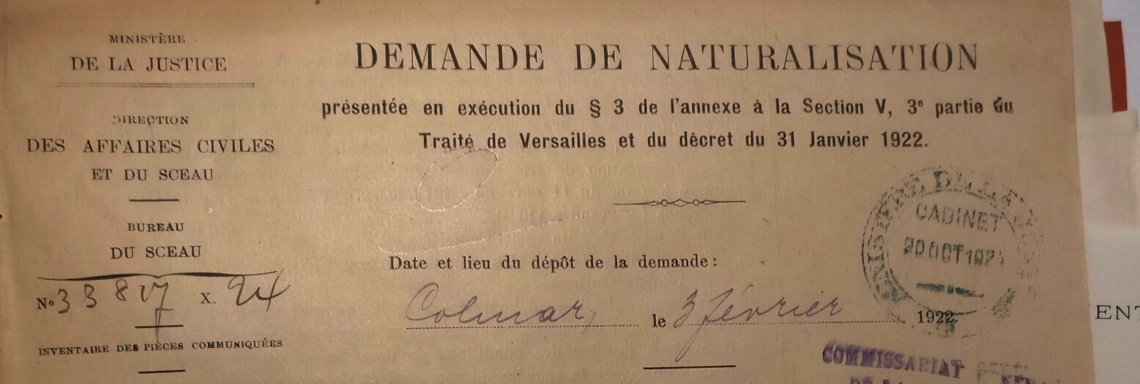

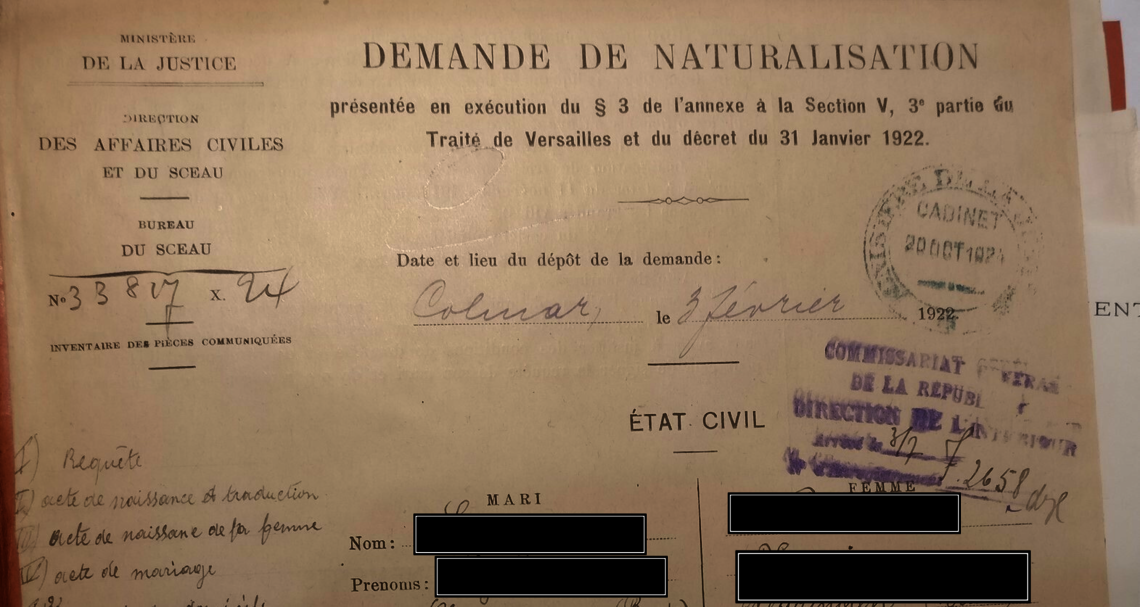

Auf der Pariser Friedenskonferenz trat die im nationalen Recht verankerte Staatsangehörigkeit in einen Dialog mit völkerrechtlichen Ansätzen zur internationalen Streitschlichtung und Regelung zwischenstaatlicher Beziehungen. In den in zähen Verhandlungen aufgestellten Friedensverträgen kam ein politischer Steuerungsanspruch zum Ausdruck, der sich nicht nur auf Staaten als formale Gebilde, sondern auch auf die Bevölkerung bezog, die innerhalb der staatlichen Grenzen lebte. Ich gehe der Frage nach, wie die französische Regierung, deren Fokus seit Beginn des Krieges auf der Rückgewinnung von Elsass-Lothringen gelegen hatte, in einem völkerrechtlich implementierten Staatsangehörigkeitsrecht ein zentrales Instrument zur Reintegration der mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 verloren gegangenen Gebiete sah. So regelte der im Juni 1919 unterzeichnete Versailler Vertrag in einem umfangreichen Anhang die Bedingungen, unter denen die vor Ort lebenden Deutschen zu Französinnen und Franzosen werden konnten.

Die deutsche Bevölkerung in Elsass und Lothringen zwischen Migrationshintergrund und Sesshaftigkeit

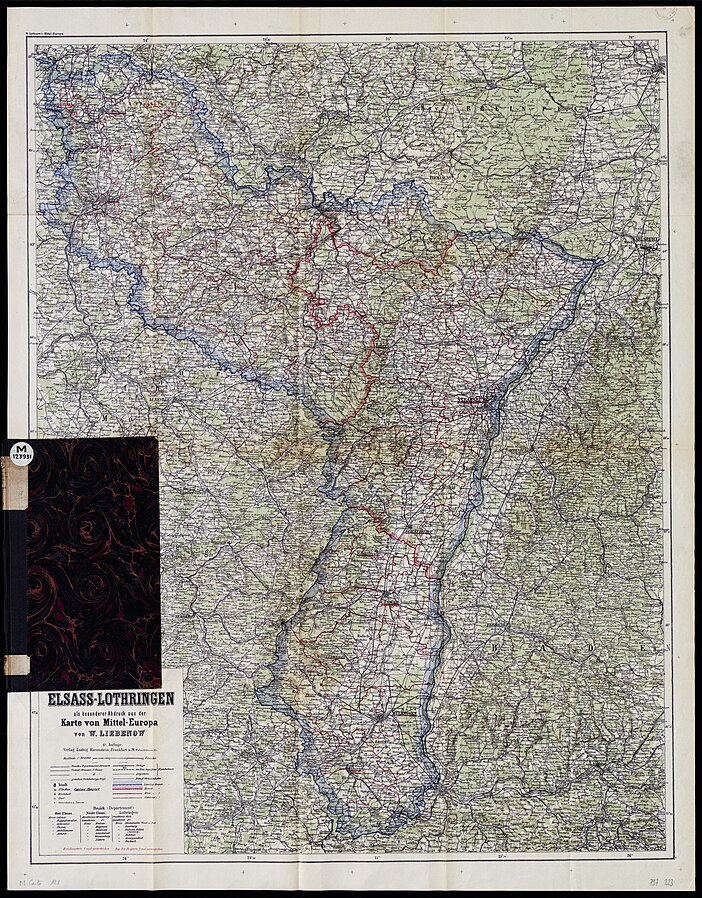

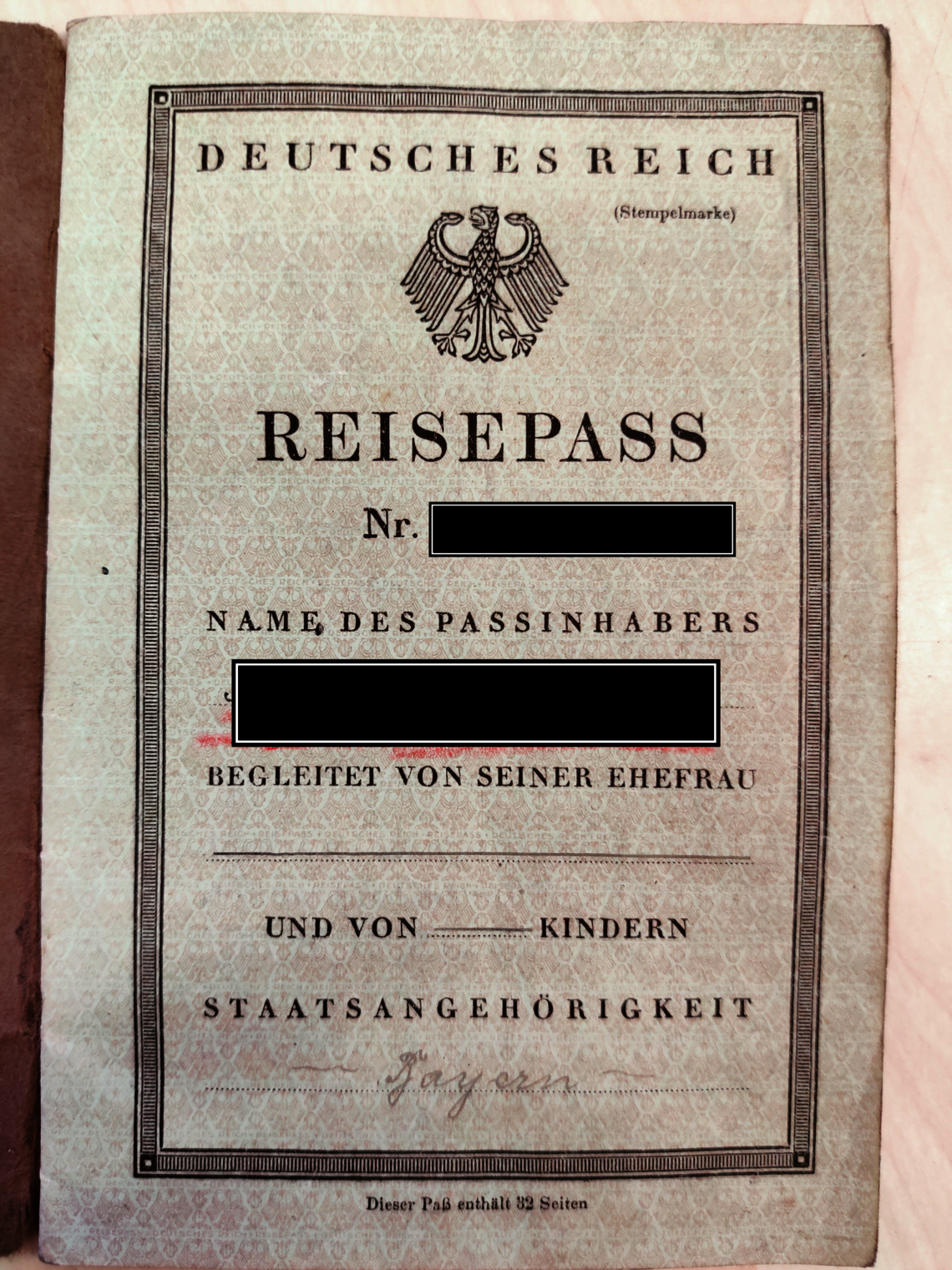

Ein besonderes Augenmerk liegt daher auf dem Erfahrungsraum der Deutschen, die sich während des Deutschen Kaiserreichs im Elsass oder in Lothringen, die zusammen das Reichsland bildeten, niedergelassen hatten. Deren Zuwanderung war Teil der großen migrationsökonomischen Binnenwanderungen, mit denen sich Millionen von Menschen innerhalb des Kaiserreichs auf die Suche nach Arbeit und Auskommen machten. Ab den 1890er Jahren zogen Elsass und Lothringen eine große Zahl von Einwandererinnen und Einwanderern aus anderen deutschen Staaten an, die sich hier im Zuge der florierenden Wirtschaft ein neues Leben aufbauten.

Mit der Verschiebung der Grenze am Ende des Ersten Weltkriegs wurden sie zu Ausländerinnen und Ausländern. Dies galt auch für die zweite, vor Ort geborene Generation. Vor diesem Hintergrund untersuche ich, wie die im Jahr 1919 eingeführten Einbürgerungsbestimmungen die Friedensordnung unmittelbar erlebbar machten, und wie die deutschen Einwandererinnen und Einwanderer den Aspekt der Staatsangehörigkeit mit ihrer Migrationsbiographie verbanden.

Französische Immigrationspolitik: Einbürgerung als Mittel staatlicher Konsolidierung und demographische Ressource in der Zwischenkriegszeit

Mit Blick auf Frankreich thematisiere ich schließlich die Aushandlungsprozesse um die Bedeutung von Einwanderung und Integration. Die kontrollierte Aufnahme in die Staatsangehörigkeit war ein Mittel der staatlichen Konsolidierung in dem deutsch-französischen Grenzgebiet. Parallel erachteten französische Bevölkerungsexpertinnen und -experten Immigration und Einbürgerung als Ausweg aus dem demographischen Abschwung, von dem die Gesellschaft akut betroffen war. Kritikerinnen und Kritiker sowie Populistinnen und Populisten verstanden Immigration und Einbürgerung allerdings als eine Bedrohung der französischen Identität – zumal es sich bei den Deutschen um Angehörige der ehemaligen Feindmächte handelte. Dabei prägten die Versailler Bestimmungen die Institutionen der Dritten Republik. Im Rahmen meines Projekts arbeite ich den Stellenwert der Versailler Einbürgerung für die Entwicklung der Naturalisation heraus, die im Jahr 1927 grundlegend reformiert wurde. Das neue Nationalitätengesetz der Dritten Republik führte Entwicklungen fort, die mit der Einbürgerung der Deutschen angestoßen worden waren. Auf diesen Zusammenhang machten Rechtsexperten (zu dieser Zeit ausschließlich männlich geprägt) aus anderen Ländern, darunter besonders Deutschland, aufmerksam. Die Stärkung nationalen Rechts, worin viele zugleich eine unumkehrbare Politisierung von Staatsangehörigkeit sahen, trat immer mehr in ein ambivalentes Verhältnis zu den Internationalisierungsbestrebungen der Völkerrechtsexperten auf der Pariser Friedenskonferenz und Bemühungen zur zwischenstaatlichen Regelung von Migration.

Weitere Beiträge zum Thema "Migration und Mobilität"