Themenportal

Der Besitz und die Kontrolle ausgedehnter Küstengebiete am Mittelmeer spielten für die Bischöfe der Römischen Kirche eine wichtige Rolle. Ihre Politik hatte eine bisher kaum beachtete maritime Dimension. Kordula Wolf vom Deutschen Historischen Institut in Rom untersucht Regionen in Meeresnähe als hybride Räume und fragt, wie diese im Früh- und Hochmittelalter seitens der Päpste angeeignet und wahrgenommen wurden.

Der Hippie-Trail prägte nicht nur eine Generation, sondern formte auch transregionale Gegenkulturen. Isabel Richter erforscht am Pacific Regional Office des DHI Washingtons in Berkeley, wie diese Reisen nach Indien und Nepal die Jugend- und Gegenkulturen in Westdeutschland nachhaltig beeinflussten und eine spirituelle Wende einläuteten. Ihre Forschung bietet einen Einblick in die kulturelle Verflechtungsgeschichte der Bundesrepublik während der turbulenten 60er Jahre.

Sozialistische Städte galten einst als Experimentierfelder für eine utopische Gesellschaft. Doch trotz der Bemühungen sozialistischer Regime und entgegen des ursprünglichen Ziels, gerechte Gesellschaften zu schaffen, wich die Realität häufig pragmatischen Interessen. Im Namen der Arbeitenden stand die Verbesserung des Lebensstandards und die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Fokus. Die dadurch entstehenden neuen Ungleichheiten untersucht Jaromír Mrňka an der Außenstelle des DHI Warschaus in Prag.

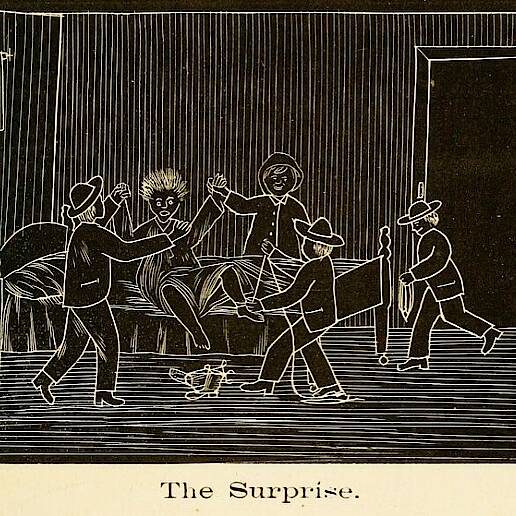

Gewalt, Trinkgelage, Demütigungen. Wer in den USA Teil von Hochschulgruppen werden möchte, muss sich oft extremen Riten unterwerfen. Die Hälfte aller US-Studierenden hat laut Umfragen das sogenannte Hazing erlebt, das nahezu jährlich Todesopfer fordert. Seit vielen Jahrzehnten versuchen Hochschulen durch Verbote – erfolglos – diese Praxis einzudämmen. Raphael Rössel vom Deutschen Historischen Institut Washington widmet sich in seiner Forschung der bisher eher unbekannten Frühgeschichte dieser Rituale.

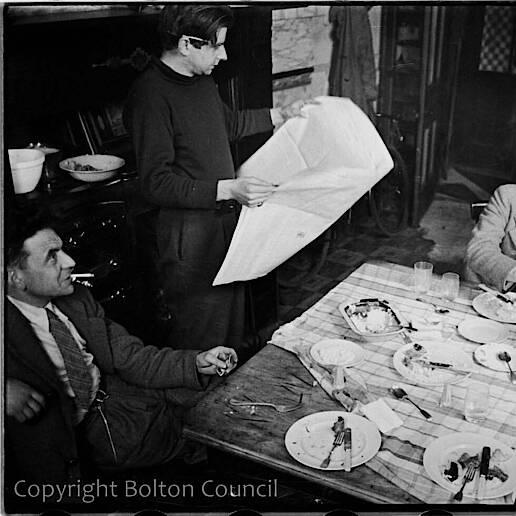

Ist es möglich, die „Gesellschaft“ zu betrachten, ohne dass Vorurteile die Wahrnehmung verzerren? Bereits seit dem 19. Jahrhundert betreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung unter der Prämisse der Objektivität. Auch in der Geschichte der Soziologie spielte sie als „epistemische Tugend“ eine wichtige Rolle. Mit der Frage, wie man ihr gerecht wird, beschäftigten sich zum Beispiel die sogenannten Mass Observer in Großbritannien (1937-1949). Das Ideal der Objektivität beeinflusste nicht nur ihre Forschungsmethoden, sondern auch ihren Habitus und ihre Lebenswelt, wie Ole Münch vom Deutschen Historischen Institut London in seiner Arbeit aufzeigt.

Gefangene verwalten war eine zentrale Herausforderung für alle in den Siebenjährigen Krieg (1756-1763) involvierten europäischen Mächte. Mehr als eine Viertelmillionen Menschen durchliefen Kriegsgefangenschaft, einige sogar mehrmals. Andere waren an den komplexen Verhandlungen zur Freilassung und zum Austausch von Gefangenen beteiligt. Leonard Dorn vom Deutschen Historischen Institut Paris untersucht die vielfältigen Erfahrungen der Gefangenen sowie der Personen, die Gefangene in ihre Gewalt gebracht hatten (Überwinder), und stellt vier typische Perspektiven vor.

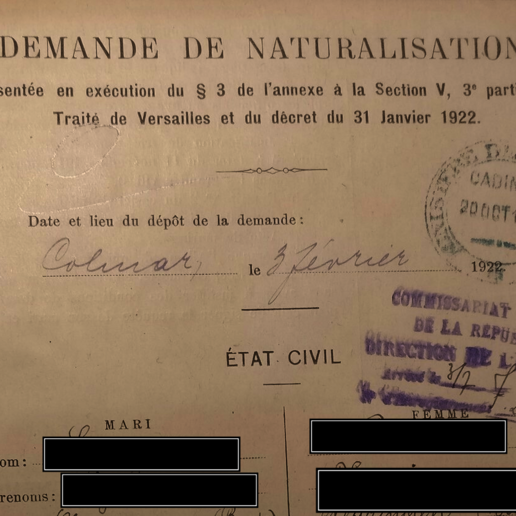

Integration und Einbürgerung bestimmen die politisch-rechtlichen Debatten in vielen Ländern, wenn es darum geht, Leitlinien für die Migrations- und Einwanderungspolitik festzuschreiben. Diese Debatten sind jedoch nicht neu, sondern lassen sich bereits in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts finden. Axel Dröber vom Deutschen Historischen Institut Paris untersucht am Beispiel der Deutschen in Elsass und Lothringen die Bedeutung von Staatsangehörigkeit und Einbürgerung in Europa nach dem Ersten Weltkrieg.

Begriffe wie „Oper“, „Operette“, „Musiktheater“ und „Kapelle“ sind nicht nur musikwissenschaftliche Fachbegriffe, sondern zeichnen sich auch durch eine vielfältige, sich wandelnde Begriffsgeschichte aus. Die Musikwissenschaftlerin Sabine Ehrmann-Herfort geht am Deutschen Historischen Institut in Rom der Geschichte von Begrifflichkeiten aus der Vokalmusik nach.

Weiter zum nächsten Thema: „Ungleichheit und soziale Kohäsion“