Themenportal

Die Geschichte der europäischen Expansionsreisen und die Entwicklung der Biowissenschaften sind zu einem zentralen Bestandteil der Geschichte Europas, des Kolonialismus und der modernen Welt geworden. In seinem Forschungsprojekt untersucht Sujeet George vom Max Weber Forum für Südasienstudien in Delhi die miteinander verknüpften Geschichten des weitverbreiteten Transfers von Pflanzenexemplaren, die Entstehung von globalem ökologischem Wissen und die Entwicklung der Idee der Indigenität im Südasien des 20. Jahrhunderts.

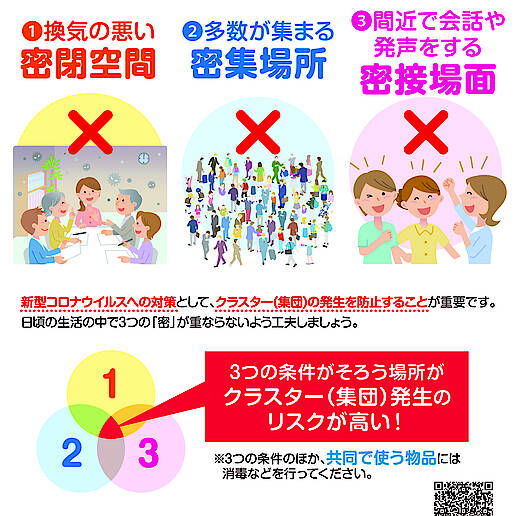

Einer der durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigten Bereiche war der Bildungsbereich. Besonders betroffen waren Schülerinnen und Schüler aus armen Verhältnissen, die keinen Zugang zu technischen Endgeräten besaßen, die für die Teilnahme an Online-Bildungsformaten erforderlich waren. Yamini Agarwal vom Max Weber Forum für Südasienstudien Delhi befragte über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren 25 junge Frauen in einem strukturell benachteiligten Stadtviertel in Delhi, um die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf ihre Bildungswege zu untersuchen und zu erforschen, inwieweit ihre Bildung von der Rolle ihres Geschlechts und dem Gebiet, in dem sie leben, beeinflusst wurde.

Die Vernetzung unserer Lebenswelt wird nicht nur von materiellen Kräften und technischen Erfindungen vorangetrieben. Sie folgt auch normativen Vorgaben. Erst um 1900 etablierte sich die Vorstellung, dass die Gesellschaft aus miteinander verflochtenen Individuen bestehe bzw. bestehen solle. In den folgenden Jahrzehnten entstand erstmals ein Menschenbild, in dem Vernetzung zentral war – entweder als Ideal, oder als Gefahr.

Im Umgang mit der digitalen Transformation nimmt Japan eine ambivalente Position ein. So galt das Land Anfang der 2000er-Jahre als internationaler Vorreiter in der Verwendung des mobilen Internets. Heute hingegen ist vermehrt von einem Rückstand im Bereich der digitalen Transformation Rede. Harald Kümmerle untersucht in seinem Forschungsprojekt den japanischen Daten-Diskurs.

Während des Zweiten Weltkriegs gerieten bis zu 5,7 Millionen sowjetische Militärangehörige – Männer und Frauen – in deutsche Kriegsgefangenschaft. Mehr als drei Millionen starben an den unmenschlichen Bedingungen der Gefangenschaft oder wurden ermordet. Das deutsch-russische Regierungsprojekt „Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte“ klärt ihre Schicksale, erschließt neue Archivdokumente und erinnert an eines der größten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs.

Die Japanwissenschaften sind ein interdisziplinäres Forschungsfeld und verfügen über keine „eigene“ Methodik. Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler forschen zu verschiedensten Themen und Fragestellungen rund um Japan oder Japan im regionalen und globalen Kontext. Dabei bedienen wir uns je nach disziplinärer Verortung der unterschiedlichsten Methoden.

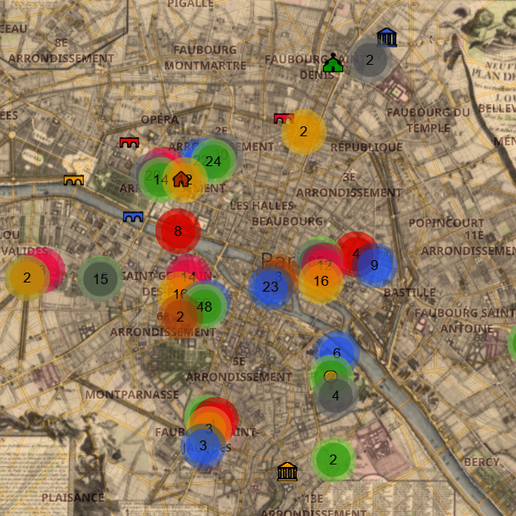

Ein Klick, und man taucht ein in eine andere Welt: Wie sah es im Schloss des Sonnenkönigs aus? Welche Pariser Sehenswürdigkeiten musste man unbedingt gesehen haben? Und wie verlief die Weiterreise aus den Zentren der Macht nach Toulouse, Lyon oder Marseille? Antworten auf diese Fragen sind auf der deutsch-französischen Webseite ARCHITRAVE zu finden.

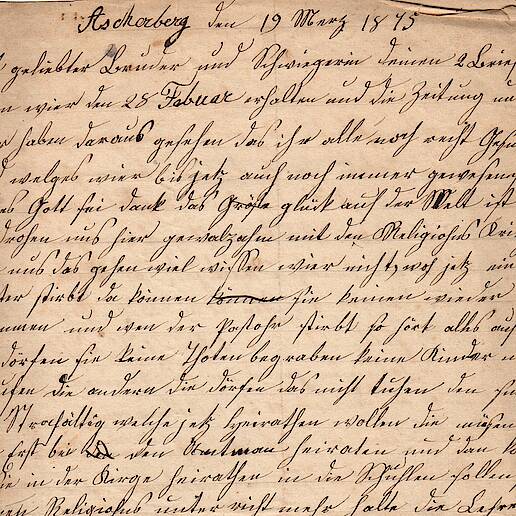

„Wenn ich dir so oft geschrieben hätte als ich an dich denke, so hättest du wohl tausend Briefe. Die andern fragen so oft, wann schreibst du nach Amerika“ – Brief von Anna Maria Steinhorst, geschrieben in Ascheberg, Nordrhein-Westfalen, am 19. März 1875 an ihren Bruder Bernhard Busam, der 1855 in die Vereinigten Staaten auswanderte.

Weiter zum nächsten Thema: „Technologische und gesellschaftliche Umbrüche“