Themenportal

Der Besitz und die Kontrolle ausgedehnter Küstengebiete am Mittelmeer spielten für die Bischöfe der Römischen Kirche eine wichtige Rolle. Ihre Politik hatte eine bisher kaum beachtete maritime Dimension. Kordula Wolf vom Deutschen Historischen Institut in Rom untersucht Regionen in Meeresnähe als hybride Räume und fragt, wie diese im Früh- und Hochmittelalter seitens der Päpste angeeignet und wahrgenommen wurden.

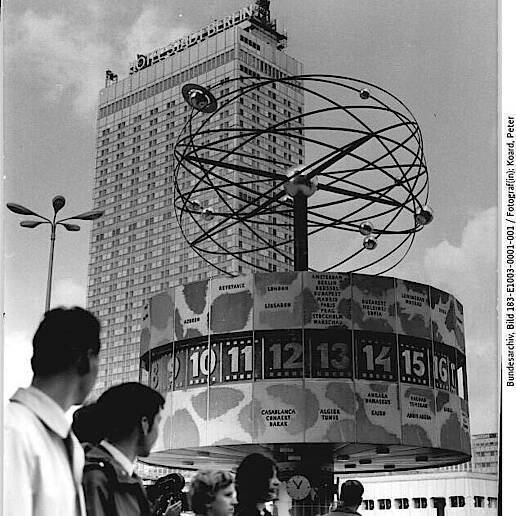

1957. Neben der Städtebauausstellung Die Stadt von Morgen werden in Westberlin Musterbauten modernen Wohnens eingeweiht. Zeitgleich ebnet in der DDR die Entstalinisierung der Baukultur den Weg für den funktionalistischen Städtebau. Die „moderne Stadt“ scheint sich somit, jenseits der unüberwindlichen politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Unterschiede, in BRD und DDR parallel zu entwickeln. Diesem Narrativ folgt eine nachträgliche Legitimierung durch die jüngere Architekturgeschichte, welche den Bauten der DDR einen Platz im Kanon der Moderne einräumt. Aber ganz anders als im Westen wurden moderne Architektur- und Städtebauprojekte in der DDR als konkrete räumliche Realisierungen des Sozialismus vermittelt, in Presse, Ausstellungen sowie in populärwissenschaftlichen Filmen und Publikationen. Diese heute oftmals vergessene Erzählung untersucht Marie-Madeleine Ozdoba am DFK Paris.

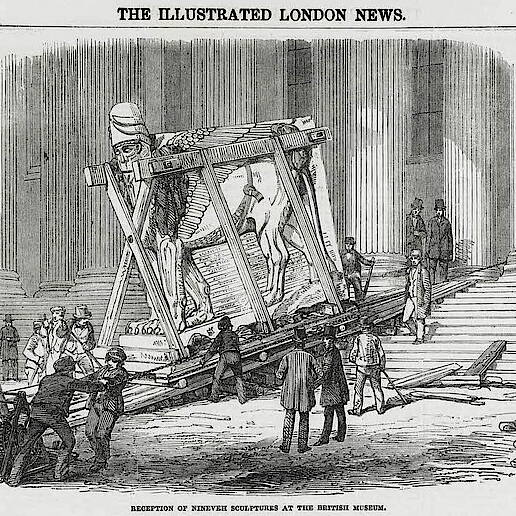

Archäologische Objekte aus dem osmanischen Reich finden erst neuerdings mehr Aufmerksamkeit in aktuellen Debatten über die Dekolonisierung und Restitution. Mirjam S. Brusius vom Deutschen Historischen Institut London erforscht die Ausgrabung der Objekte, die Rolle der lokalen Bevölkerung und warum manche Dinge über Jahrzehnte ein Dasein in den Depots europäischer Museen fristen.

Der Name Dersim – die heutige Provinz Tunceli – ist in der Türkei ein Mythos, verschrien als kurdisch, rebellisch und ungläubig. Gleichzeitig aber ist Musik aus der Region Dersim heute in der gesamten Türkei populär. Martin Greve und Dilek Soileau vom Orient-Institut Istanbul suchten in den Bergen Ostanatoliens, in Istanbul und Europa nach Erinnerungen an vergessene Lieder einer traumatisierten Region.

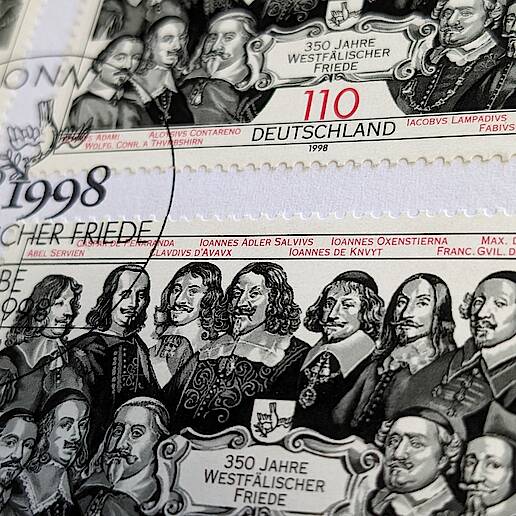

In historisch-kritischer Edition enthalten die „Acta Pacis Westphalicae“ (APW) die wichtigsten Akten und Urkunden des Westfälischen Friedenskongresses. Doch ausgerechnet die französischen Korrespondenzen aus dem Zeitraum von Mai bis Oktober 1648 wurden bislang nicht ediert. Albert Schirrmeister vom DHI Paris schließt diese Lücke mit seiner Arbeit, die einen Einblick in die letzten, ereignisreichen Verhandlungsmonate vor dem Friedensschluss am 24. Oktober 1648 ermöglicht.

Begriffe wie „Oper“, „Operette“, „Musiktheater“ und „Kapelle“ sind nicht nur musikwissenschaftliche Fachbegriffe, sondern zeichnen sich auch durch eine vielfältige, sich wandelnde Begriffsgeschichte aus. Die Musikwissenschaftlerin Sabine Ehrmann-Herfort geht am Deutschen Historischen Institut in Rom der Geschichte von Begrifflichkeiten aus der Vokalmusik nach.

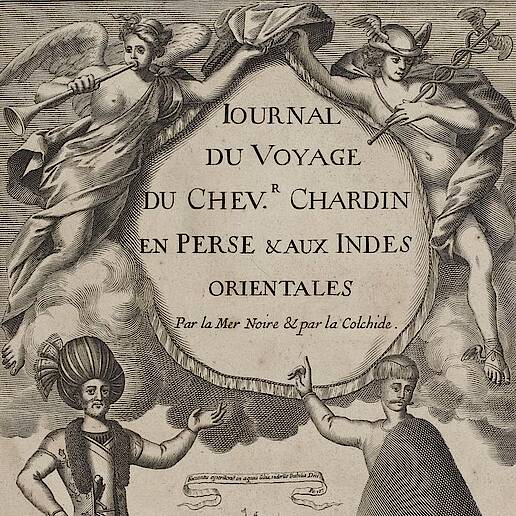

Musik wird häufig als verbindendes Element zwischen Menschen verschiedenster Länder und Kulturen wahrgenommen. Trotz dieses verbindenden Charakters, der der Musik zugeschrieben wird, benötigt sie Erklärung und Vermittlung, gerade in interkulturellen Kontexten. Judith I. Haug untersucht musikalische Begegnungserfahrungen zwischen Europa und dem Osmanischen Reich in der Frühen Neuzeit, die von „Fremdheit“ und „Faszination“ zugleich geprägt waren.

Die Beschädigung von Denkmälern und anderen visuellen Darstellungen im öffentlichen Raum aus verschiedensten Gründen hat in den vergangenen Jahren einen Schub an Aufmerksamkeit erfahren. Weniger bekannt ist jedoch, dass Bildersturm und Denkmalsturz auch im Mittelalter gängige Praktiken sowohl des Widerstandes als auch des Machterhalts waren. Eine Konferenz am Deutschen Historischen Institut London ging der mittelalterlichen Zerstörung von visuellen Darstellungen kürzlich nach.

Weiter zum nächsten Thema: „Migration und Mobilität“