Themenportal

Sozialistische Städte galten einst als Experimentierfelder für eine utopische Gesellschaft. Doch trotz der Bemühungen sozialistischer Regime und entgegen des ursprünglichen Ziels, gerechte Gesellschaften zu schaffen, wich die Realität häufig pragmatischen Interessen. Im Namen der Arbeitenden stand die Verbesserung des Lebensstandards und die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Fokus. Die dadurch entstehenden neuen Ungleichheiten untersucht Jaromír Mrňka an der Außenstelle des DHI Warschaus in Prag.

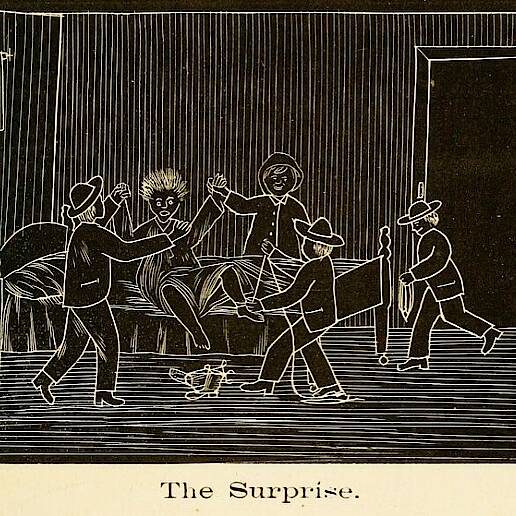

Gewalt, Trinkgelage, Demütigungen. Wer in den USA Teil von Hochschulgruppen werden möchte, muss sich oft extremen Riten unterwerfen. Die Hälfte aller US-Studierenden hat laut Umfragen das sogenannte Hazing erlebt, das nahezu jährlich Todesopfer fordert. Seit vielen Jahrzehnten versuchen Hochschulen durch Verbote – erfolglos – diese Praxis einzudämmen. Raphael Rössel vom Deutschen Historischen Institut Washington widmet sich in seiner Forschung der bisher eher unbekannten Frühgeschichte dieser Rituale.

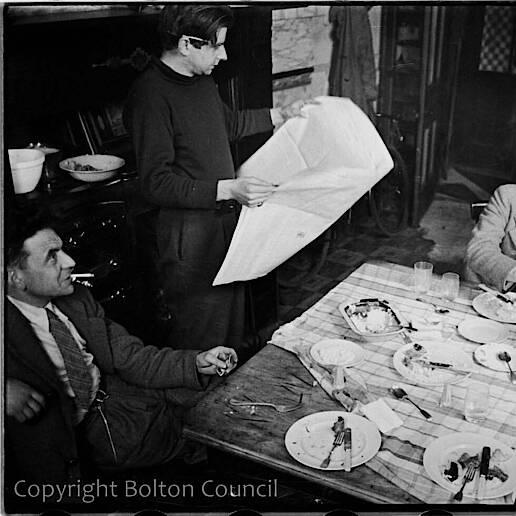

Ist es möglich, die „Gesellschaft“ zu betrachten, ohne dass Vorurteile die Wahrnehmung verzerren? Bereits seit dem 19. Jahrhundert betreiben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung unter der Prämisse der Objektivität. Auch in der Geschichte der Soziologie spielte sie als „epistemische Tugend“ eine wichtige Rolle. Mit der Frage, wie man ihr gerecht wird, beschäftigten sich zum Beispiel die sogenannten Mass Observer in Großbritannien (1937-1949). Das Ideal der Objektivität beeinflusste nicht nur ihre Forschungsmethoden, sondern auch ihren Habitus und ihre Lebenswelt, wie Ole Münch vom Deutschen Historischen Institut London in seiner Arbeit aufzeigt.

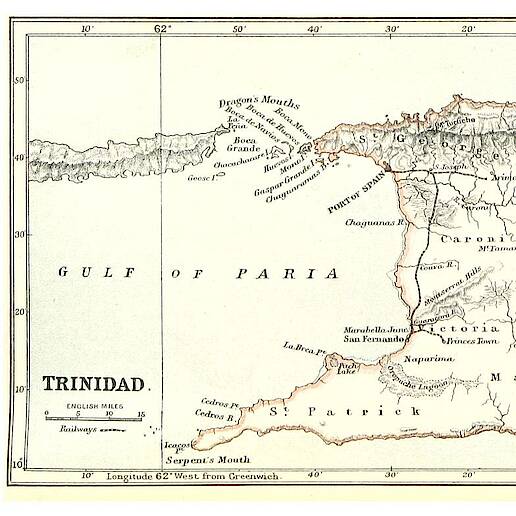

Gefangene verwalten war eine zentrale Herausforderung für alle in den Siebenjährigen Krieg (1756-1763) involvierten europäischen Mächte. Mehr als eine Viertelmillionen Menschen durchliefen Kriegsgefangenschaft, einige sogar mehrmals. Andere waren an den komplexen Verhandlungen zur Freilassung und zum Austausch von Gefangenen beteiligt. Leonard Dorn vom Deutschen Historischen Institut Paris untersucht die vielfältigen Erfahrungen der Gefangenen sowie der Personen, die Gefangene in ihre Gewalt gebracht hatten (Überwinder), und stellt vier typische Perspektiven vor.

Utopisches Denken ist heute in den verschiedensten Bereichen gefragt, etwa wenn es um die Herausforderungen der Digitalisierung, des Klimawandels und der Künstlichen Intelligenz geht. Das Nachdenken über neue Gesellschaftsentwürfe spielte jedoch auch schon im 19. Jahrhundert eine Rolle, wie Claudia Roesch vom Deutschen Historischen Institut Washington am Beispiel utopischer Ingenieure in den Amerikas zeigt.

Einer der durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigten Bereiche war der Bildungsbereich. Besonders betroffen waren Schülerinnen und Schüler aus armen Verhältnissen, die keinen Zugang zu technischen Endgeräten besaßen, die für die Teilnahme an Online-Bildungsformaten erforderlich waren. Yamini Agarwal vom Max Weber Forum für Südasienstudien Delhi befragte über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren 25 junge Frauen in einem strukturell benachteiligten Stadtviertel in Delhi, um die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf ihre Bildungswege zu untersuchen und zu erforschen, inwieweit ihre Bildung von der Rolle ihres Geschlechts und dem Gebiet, in dem sie leben, beeinflusst wurde.

Während der Corona-Pandemie berichteten Medien in den USA, Europa und auch in Japan von einem Ansturm auf Haustiere als (Ersatz-)Familienmitglieder und als Schutz vor Isolation und Einsamkeit. Haustiere erfreuen sich jedoch nicht erst seit dem Beginn der Pandemie, sondern bereits seit einigen Jahrzehnten einer steigenden Beliebtheit in Japan. Ihre Rollen alternieren dabei zwischen Konsum und Unterhaltung, Familienmitglied sowie Gesundheits- und Glücksbringer.

Eine hohe Inflation, ein schwaches Wirtschaftswachstum und energiepolitische Sorgen: Diese Probleme prägen zurzeit den Alltag vieler Menschen im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sie sind jedoch nicht neu, sondern waren auch Merkmale der weltweiten Wirtschaftskrise am Ende der 1970er Jahre. Lars Döpking untersucht unter anderem am Beispiel Italiens die Diskussion, Entwicklung und Implementierung von Wachstumsstrategien im westeuropäischen Kapitalismus nach 1979.

Weiter zum nächsten Thema: „Gewalt und Krieg“