Themenportal

Alltag, Arbeit oder Reisen sind heute ohne ein funktionierendes Streckennetz aus Fluglinien kaum mehr vorstellbar. Die Grundlagen der heutigen globalen Vernetzungen entstanden schon vor dem Zweiten Weltkrieg – in einer Zeit, in der Imperien, Nationalregierungen und große Airlines die Flugwege bestimmten. Andreas Greiner untersucht Verflechtungen von Fluggesellschaften in der Zwischenkriegszeit, die von Kooperation und Rivalität zugleich geprägt waren. Sein Forschungsprojekt wirft somit einen Blick über den Tellerrand der Infrastrukturgeschichte hinaus.

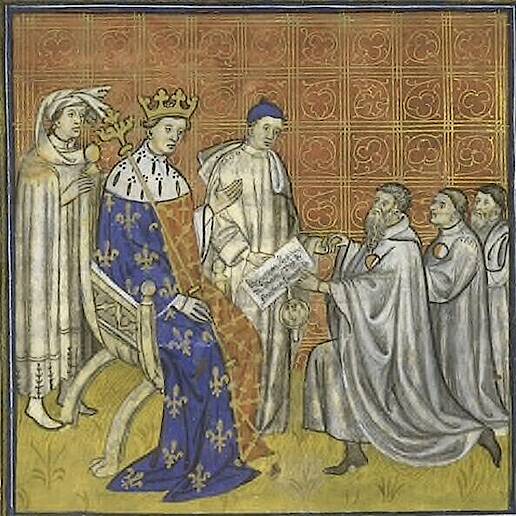

Zwischen dem 11. und dem späten 13. Jahrhundert lassen sich im deutsch-römischen Reich und in den Königreichen England und Frankreich Verflechtungen verschiedener „Judenrechte“ beobachten. Die Historikerin Amélie Sagasser vom DHI Paris untersucht die Verbindungen und parallelen Entwicklungen weltlicher und kirchlicher Rechtstexte am Beispiel rechtlicher Bestimmungen zum Umgang mit Jüdinnen und Juden.

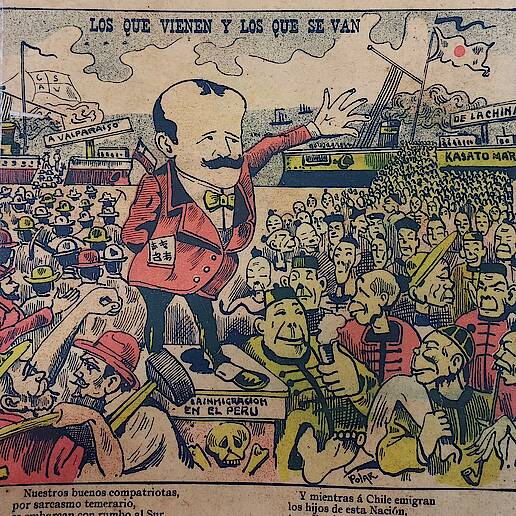

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts migrierten tausende Chinesen nach Lateinamerika. Dieser Einwanderung ging die Verbreitung eines Narratives voraus: Den chinesischen Migranten sollte Zugang zu den südamerikanischen Ländern gewährt werden, damit sie die infrastrukturelle und landwirtschaftliche Entwicklung vorantrieben. Nino Vallen vom DHI Washington untersucht, zu welchen Zwecken solche Narrative über chinesische Arbeiter in Peru und Ecuador verbreitet wurden, wie sie mit Ideen von Modernisierung und Entwicklung verzahnt waren und wie die Gegner dieses Migrationsprojekts mit ihren eigenen Gegenerzählungen reagierten.

Die intellektuelle Geschichte des 20. Jahrhunderts scheint im Wesentlichen vom Einfluss männlicher Intellektueller geprägt zu sein. Diesen Eindruck erzeugen die Archivbestände dieser Zeit, in denen weibliche Wissenschaftlerinnen kaum Erwähnung finden. Am Beispiel der Sozialforscherin Hilda Weiss zeichnet Emily Steinhauer den langen Weg weiblicher Intellektueller zur öffentlichen Sichtbarkeit und ihre Rolle in der intellektuellen Wissenserzeugung nach.

Obwohl Europa zur Zeit des Kalten Krieges von der Spaltung in Ost und West geprägt war, hat es auf künstlerischer Ebene stets Berührungspunkte und Begegnungen gegeben. Diese fanden sowohl unmittelbar zwischen Kunstschaffenden als auch mittelbar durch Briefwechsel, Ausstellungen oder Lektüren statt. Mathilde Arnoux untersucht, wie diese Begegnungserfahrungen dazu beitragen, die Dichotomien des Kalten Krieges zu hinterfragen.

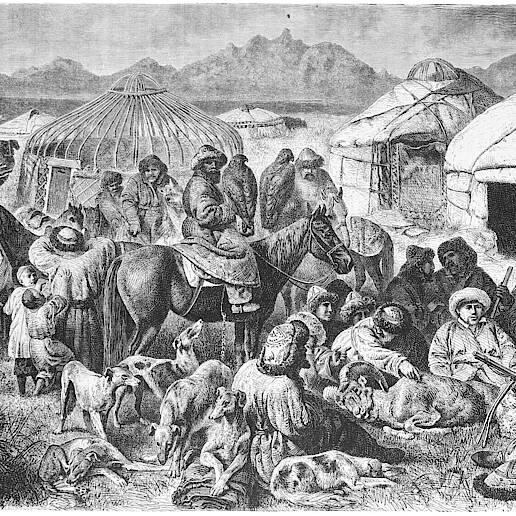

Der Nomadismus ist eine der ältesten Lebensformen des Menschen. Seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts stieg das Interesse an dieser ungebundenen Lebensführung. In den aufkommenden Debatten wurde Nomadismus sowohl als Entwicklungshemmnis diskutiert als auch zu einer romantisierten Alternative eines ungebundenen, freien Lebens stilisiert.

Während des Zweiten Weltkriegs gerieten bis zu 5,7 Millionen sowjetische Militärangehörige – Männer und Frauen – in deutsche Kriegsgefangenschaft. Mehr als drei Millionen starben an den unmenschlichen Bedingungen der Gefangenschaft oder wurden ermordet. Das deutsch-russische Regierungsprojekt „Sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und Internierte“ klärt ihre Schicksale, erschließt neue Archivdokumente und erinnert an eines der größten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs.

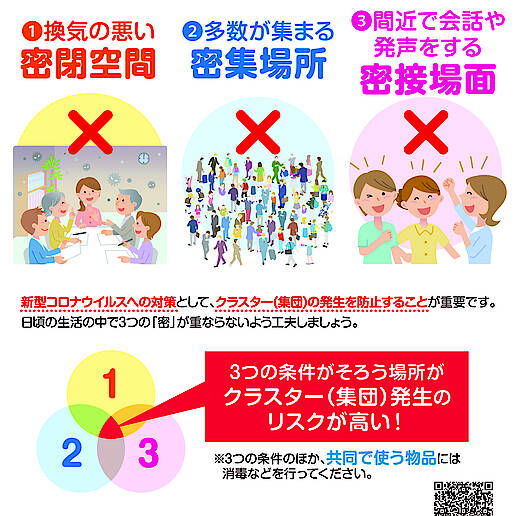

Die Japanwissenschaften sind ein interdisziplinäres Forschungsfeld und verfügen über keine „eigene“ Methodik. Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler forschen zu verschiedensten Themen und Fragestellungen rund um Japan oder Japan im regionalen und globalen Kontext. Dabei bedienen wir uns je nach disziplinärer Verortung der unterschiedlichsten Methoden.

Weiter zum nächsten Thema: „Ungleichheit und soziale Kohäsion“